Pour les familles d’êtres chers disparus, les enquêtes médico-légales n’apportent pas toujours la certitude

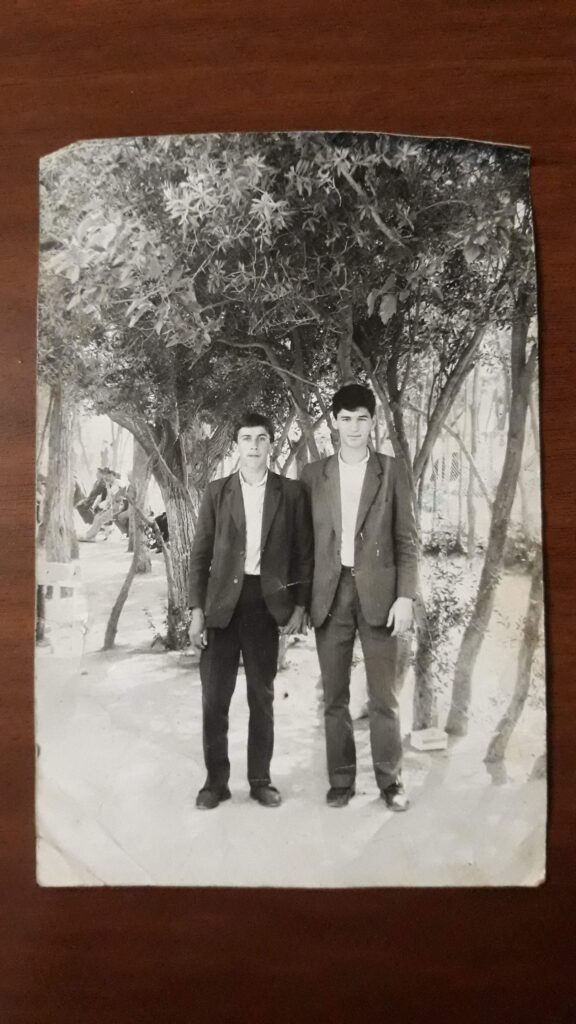

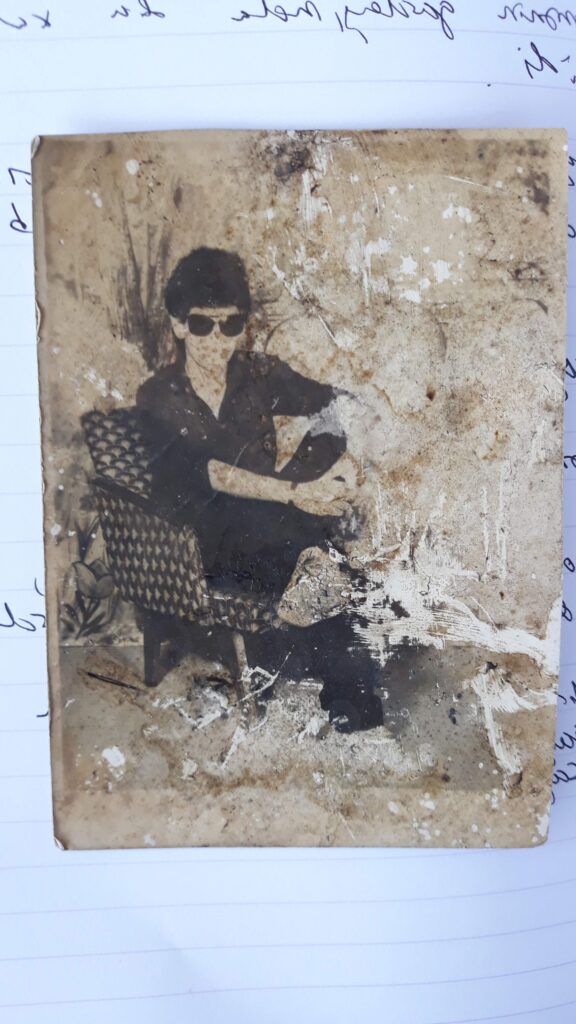

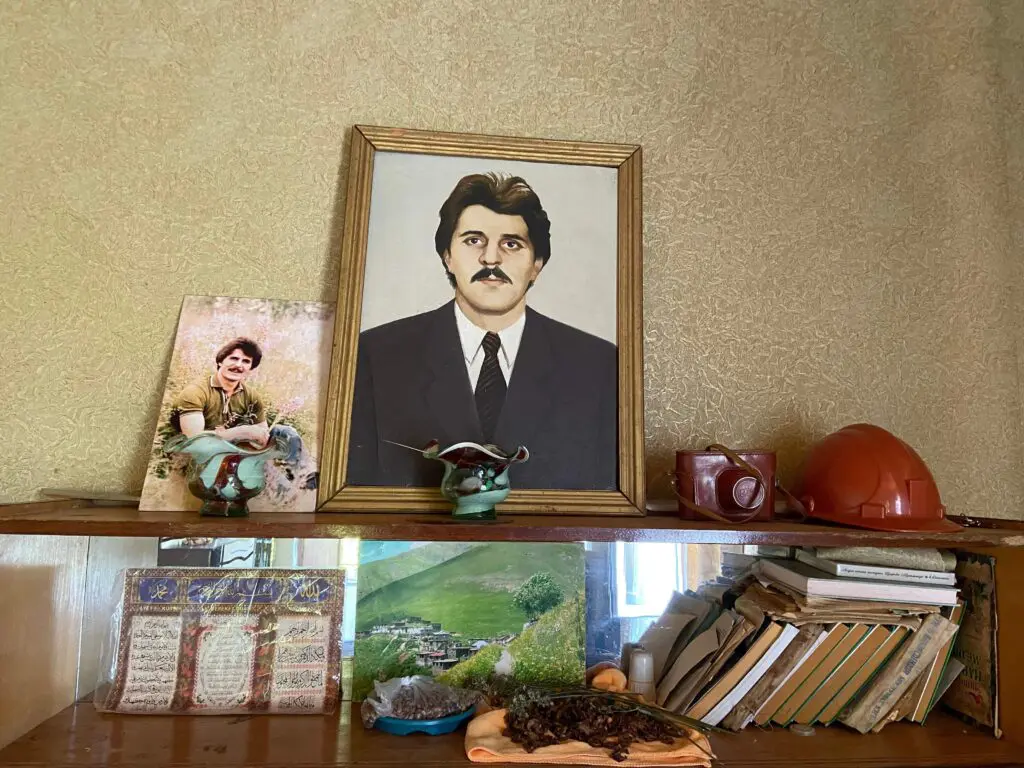

J’ai rencontré Sarmaya—ou Tatie Sarmaya, comme je l’appelais—au cours de l’été 2020. [1] [1] Les noms de famille des personnes interrogées ont été omis afin de protéger leur identité. Nous étions assises dans son jardin, dans un village du nord de l’Azerbaïdjan, quand Tatie Sarmaya m’a parlé de son fils Mahir, qui a disparu pendant la première guerre du Nagorno-Karabakh (1988-1994) entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Après sa disparition, elle a rendu visite à une voyante nommée Malahat. Malahat lui a dit que son fils était vivant. Il avait épousé une Arménienne et résidait en Arménie avec sa famille. Malahat a même décrit l’apparence de Mahir, notamment la cicatrice qu’il portait sur le front à la suite d’un accident survenu dans son enfance. Depuis lors, Tatie Sarmaya s’est accrochée à l’espoir du retour de son fils.

J’ai vu Tatie Sarmaya pour la dernière fois en novembre 2022, lorsque je lui ai demandé si elle avait reçu des nouvelles de son fils. Avec l’aide du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le gouvernement azerbaïdjanais venait d’entamer le processus d’exhumation des tombes anonymes dans le but d’identifier les restes humains. Après près de trois décennies d’incertitude, beaucoup espéraient que ces méthodes médico-légales permettraient aux proches des personnes disparues d’y voir plus clair.

Tatie Sarmaya a secoué la tête, puis a rapidement ajouté : « Mais Malahat m’a dit que mon fils est en vie. Il n’est pas mort ». Son visage s’est illuminé lorsqu’elle a raconté l’histoire une nouvelle fois. Elle est décédée quelques semaines après notre dernière rencontre, alors que les exhumations se poursuivent en Azerbaïdjan.

Selon les bureaux du CICR en Azerbaïdjan et en Arménie, quelque 3 890 personnes sont portées disparues du côté azerbaïdjanais et environ 400 du côté arménien depuis la première guerre du Nagorno-Karabakh. Tatie Sarmaya faisait partie des nombreux proches de personnes disparues que j’ai appris à connaître en tant que travailleuse humanitaire du CICR puis, plus tard, en tant qu’anthropologue.

Les dispositions relatives au traitement respectueux, à l’identification et au retour éventuel des dépouilles mortelles dans leur pays d’origine pendant et après les conflits armés ont été explicitement incluses pour la première fois dans l’article 17 de la première convention de Genève en 1949. Ces dispositions sont devenues des éléments essentiels de l’action humanitaire mondiale. Afin de respecter les normes juridiques internationales, le CICR s’appuie sur les technologies et l’expertise médico-légales lorsqu’il s’attaque aux terribles conséquences des conflits, des catastrophes et des migrations.

Pour beaucoup, la science médico-légale est considérée comme la seule voie pour obtenir la vérité et l’apaisement pour les familles de personnes disparues. Mais la science médico-légale n’est pas toujours en mesure de fournir des réponses définitives.

D’une part, la mise en œuvre de ces méthodes nécessite beaucoup de temps, d’argent et de volonté politique. Les spécialistes légistes eux-mêmes admettent que la majorité des dépouilles disparues ne peuvent pas être retrouvées en temps opportun, voire pas du tout. Dans de telles situations, les interventions techniques risquent d’aggraver l’incertitude des membres de la famille en leur promettant une issue qu’elles ne peuvent pas garantir.

Au-delà de ces limites pratiques, les méthodes médico-légales ne sont tout simplement pas le seul moyen d’apporter la vérité et la guérison aux communautés confrontées à la perte d’un être cher. Comme Tatie Sarmaya, de nombreuses personnes que j’ai rencontrées ont partagé leurs propres expériences liées à la voyance, aux rêves, aux rumeurs et aux sensations corporelles qui leur ont permis de donner un sens à ce qu’elles avaient vécu. Plutôt que de rejeter ces méthodes, mes recherches suggèrent que les travailleurs humanitaires soucieux de permettre aux communautés de tourner la page devraient accorder de l’importance à ces récits et les considérer comme ce qu’ils sont : des stratégies d’adaptation efficaces pour faire face à des pertes traumatisantes et non résolues.

LA SCIENCE MÉDICO-LÉGALE EN ZONE DE CONFLIT

Le CICR a joué un rôle de premier plan dans les efforts déployés pour faire la lumière sur le sort des personnes disparues à la suite de la première guerre du Nagorno-Karabakh, tant en Azerbaïdjan qu’en Arménie. De 2014 à 2022, le bureau d’Azerbaïdjan a recueilli des échantillons d’ADN de milliers de membres de familles de personnes disparues. Les collaborateurs du CICR combinent ces données avec les dossiers médicaux, les antécédents personnels et toute autre information pertinente qu’ils peuvent recueillir pour faciliter l’identification des restes humains. Actuellement, ils aident le gouvernement à exhumer les tombes anonymes. En mai 2024, 73 personnes avaient été retrouvées et identifiées avant d’être rendues à leurs familles.

Cependant, l’enquête médico-légale a été lente, comme j’ai pu le constater de visu lorsque j’ai travaillé sur place de 2017 à 2019. Pour en comprendre les raisons, il faut connaître l’histoire de la région et la nature prolongée du conflit, y compris les contestations concernant la région de Nagorno-Karabakh.

Découvrez les recherches de l’auteure dans cet épisode du podcast SAPIENS: “Pourquoi mange-t-on aux enterrements ?”

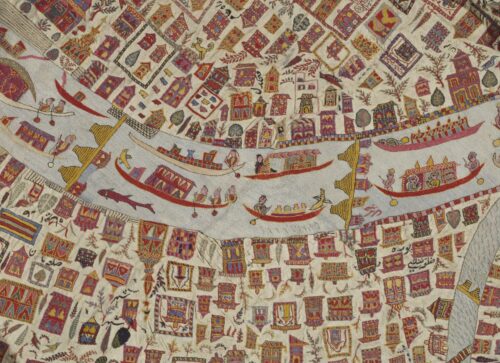

Les Azerbaïdjanais et les Arméniens ont coexisté dans le Caucase du Sud pendant de nombreux siècles, non sans tensions interethniques et différends territoriaux. En 1920, les territoires de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan actuels ont été repris par l’Union soviétique après une brève période d’indépendance de deux ans par rapport à l’Empire russe. Leurs diverses populations ont été progressivement soumises à des politiques soviétiques qui ont accentué les divisions ethniques. Lorsque l’Union soviétique a commencé à s’effondrer à la fin des années 1980, les conflits entre les deux États ont débouché sur la première guerre du Nagorno-Karabakh. Autant les forces arméniennes qu’azerbaïdjanaises ont tué et déplacé de force les membres de l’ethnie opposée de leurs territoires.

Dans la région de Nagorno-Karabakh et les sept districts des alentours, entre 1988 et 1994, jusqu’à 600 000 citoyens azerbaïdjanais ont été contraints de quitter leur domicile lorsque les forces arméniennes ont pris le contrôle de ces territoires. Trois décennies de pourparlers diplomatiques n’ont abouti à aucun résultat. En 2020, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire de grande envergure qui a duré 44 jours, ce qui est devenu la deuxième guerre du Nagorno-Karabakh, afin de reprendre le contrôle de ces territoires. Certains Azerbaïdjanais déplacés sont depuis retournés dans ces territoires, mais la plupart ne sont pas en mesure de le faire en raison des dangers posés par les mines non explosées datant de plusieurs décennies de conflit. Cette situation ralentit également le processus d’exhumation en cours. La plupart des tombes contenant des restes non identifiés sont présumées se trouver dans le Nagorno-Karabakh et dans les sept districts anciennement occupés.

En septembre 2023, les tensions éclatent à nouveau. Plus de 100 000 Arméniens ont été contraints de fuir leurs maisons au Nagorno-Karabakh lorsque l’Azerbaïdjan a imposé un blocus de neuf mois sur le territoire, ce qui a entraîné une crise humanitaire. Après une offensive militaire de 24 heures menée par l’armée azerbaïdjanaise, la République autoproclamée d’Artsakh au Nagorno-Karabakh s’est rendue et a dissous ses forces armées. Le 1er janvier 2024, la République du Nagorno-Karabakh a cessé d’exister et son territoire a été réintégré sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.

La position de l’Arménie dans ce conflit repose sur le principe de l’autodétermination. Les Arméniens étant majoritaires dans le Nagorno-Karabakh, ils soutiennent que la région devrait être placée sous leur administration. À l’inverse, le gouvernement azerbaïdjanais revendique le droit souverain de défendre le Nagorno-Karabakh, qui est internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

Cependant, les deux arguments sont destructeurs et perpétuent des politiques d’exclusion et de division. Les parties sont encore très loin de trouver une solution qui profite aux Azerbaïdjanais, aux Arméniens et aux autres groupes ethniques de la région, dans un esprit d’inclusion et de respect mutuel.

FAIRE FACE À L’INCERTITUDE

Les communautés vivant au milieu de ces conflits violents et de longue date se posent souvent des questions sur le comment, le pourquoi et le quand de la disparition d’un être cher. Des chercheurs travaillant dans différentes parties du monde ont documenté les forces et les limites de la science médico-légale dans la résolution de ces incertitudes.

Certaines familles peuvent être réticentes à l’idée de vivre une nouvelle période d’incertitude—des années durant lesquelles elles ne sauront pas si la technologie médico-légale sera en mesure de tenir sa promesse de localiser, d’exhumer et d’identifier les restes de leurs proches par le biais d’une correspondance ADN. Cette incertitude est aggravée lorsque les personnes ne reçoivent que des restes partiels des personnes disparues—un résultat courant des enquêtes médico-légales—ce qui complique l’élaboration d’un récit complet de la perte de l’être cher.

Dans d’autres cas, comme l’ont constaté les anthropologues, les équipes de recherche et les familles peuvent avoir diverses raisons de se tourner vers d’autres sources de soutien, en particulier lorsque les circonstances entourant les pertes sont scientifiquement invérifiables ou autrement contestées. Par exemple, Heonik Kwon explique comment les équipes médico-légales qui recherchent les lieux de sépulture anonymes des soldats disparus pendant la guerre du Vietnam se sont tournées vers les rêves et les moyens spirituels pour obtenir de l’aide. De même, Alexa Hagerty raconte comment des médecins légistes effectuant des exhumations au Guatemala n’ont pas pu différencier les corps retrouvés de deux frères tués par l’armée lors d’un massacre. La famille a cependant conclu, à la suite d’un rêve, que le corps du plus jeune frère avait été retrouvé, ce qui a permis de réaliser des funérailles. En Ouganda, Jaymelee Kim observe que l’incapacité des interventions médico-légales à tenir leurs promesses a parfois exacerbé la détresse psychologique et spirituelle des parents survivants à la suite du conflit de l’Armée de résistance du Seigneur.

Lors de mes recherches en Azerbaïdjan, j’ai constaté que Tatie Sarmaya n’était pas la seule à aller au-delà des méthodes médico-légales pour l’aider à faire face à cette incertitude extrême. Une femme, Reyhan, m’a raconté à plusieurs reprises un rêve qu’elle avait fait à propos de son mari Salim, qui avait également disparu pendant la guerre dans les années 1990. Un an après sa disparition, Reyhan a rêvé qu’il était rentré à la maison, qu’ils se tenaient la main et qu’ils parlaient ensemble. Elle sentait sa main chaude dans la sienne. Lorsqu’elle s’est réveillée, il n’y avait plus personne—mais la main qu’il tenait dans son rêve était chaude. « Depuis ce jour, j’ai perdu espoir », m’a-t-elle dit. « Cela signifie que son âme est venue me rendre visite. Peut-être était-ce le jour de sa mort. C’est à ce moment-là qu’il est décédé. »

Le rêve de Reyhan concernant son mari disparu a façonné sa compréhension de son destin. Elle a commencé à l’appeler « mon défunt mari ». Le rêve lui a également offert un moyen de digérer des émotions complexes et d’interpréter de manière pertinente ses expériences de vie. Son sentiment de certitude n’a pas apporté de solution définitive à sa situation ambiguë, mais il lui a permis de prendre le contrôle de la façon dont elle interprétait sa vie.

Face à une incertitude aussi profonde, que l’on accepte les vérités personnelles de Tatie Sarmaya ou de Reyhan n’est pas la question ; ce qui compte, c’est de créer un espace permettant de nouer des liens significatifs avec les êtres qui nous sont chers.

AU-DELÀ DE LA SCIENCE MÉDICO-LÉGALE

Tout cela ne signifie pas que la science médico-légale doive être négligée. Dans certaines parties du monde, les exhumations médico-légales ont joué et continuent de jouer un rôle important pour documenter les exactions politiques et lutter contre les violations des droits de l’homme.

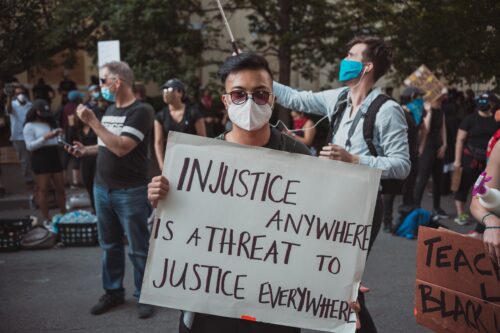

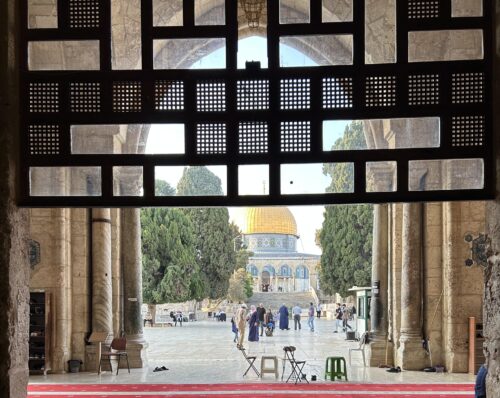

Au Guatemala, par exemple, ces enquêtes ont mis au jour des preuves de massacres de masse commandités par l’État pendant la guerre civile, contribuant ainsi aux efforts en cours pour la justice et la réconciliation. De même, en Argentine, les efforts des équipes médico-légales ont joué un rôle crucial dans la découverte de la vérité sur les atrocités de la « Guerre Sale », bien que des défis persistent dans la mise en œuvre de l’obligation de rendre des comptes. Récemment, des organismes internationaux ont demandé à juste titre que des enquêtes médico-légales indépendantes soient menées à Gaza, alors que les preuves des violations des droits de l’homme et des crimes de guerre commis par les forces israéliennes à l’encontre des Palestiniens s’accumulent. En Ukraine, les efforts médico-légaux se sont intensifiés pour répondre aux demandes actuelles d’identification des personnes disparues et pour documenter et prouver les crimes de guerre, principalement commis par les forces russes.

D’innombrables membres de familles de personnes disparues avec lesquels je me suis entretenu en Azerbaïdjan aspirent également à « disposer d’un lieu pour faire leur deuil » de leurs proches disparus, où ils pourraient recevoir leurs dépouilles et les enterrer. Les technologies médico-légales peuvent jouer un rôle crucial à cet égard, et c’est ce qu’elles font. Une femme m’a dit : « Je suis tellement envieuse de ceux qui peuvent se rendre sur les tombes [de leurs proches]. Je n’ai jamais été une personne envieuse dans la vie. Je suis seulement envieuse de ne pas avoir de tombe à visiter ».

Mais certaines familles restent divisées sur la question de savoir s’il faut poursuivre les enquêtes médico-légales ou leur donner de l’importance.

Dans une famille que je connais, un frère recherche activement les restes de Vugar, son frère disparu. Sa sœur, en revanche, s’oppose à ces recherches et se sent perturbée par les reportages télévisés sur les récentes découvertes de restes humains non identifiés. Le frère a rêvé que Vugar lui demandait : « Pourquoi me cherchez-vous dans les cimetières ? ». La sœur voit dans ce rêve la preuve qu’elle doit garder l’espoir qu’il reviendra sain et sauf.

Pour répondre au mieux aux besoins nuancés de toutes les personnes touchées par les disparitions forcées, les travailleurs humanitaires doivent aller au-delà d’une focalisation étroite sur la vérité scientifique et les technologies médico-légales. Ils doivent reconnaître la valeur de l’intégration dans leur travail des histoires personnelles, des croyances partagées et des circonstances politiques plus larges.

Cette approche holistique, qui peut être renforcée par l’implication d’anthropologues socioculturels à tous les stades du travail humanitaire, peut permettre des formes de soins plus adaptées aux communautés touchées—et ouvrir la voie à d’autres modes de guérison.