Ce qui se cache derrière l’évolution des portraits de Néandertal

LES PREMIERS PORTRAITS DE NÉANDERTALIENS

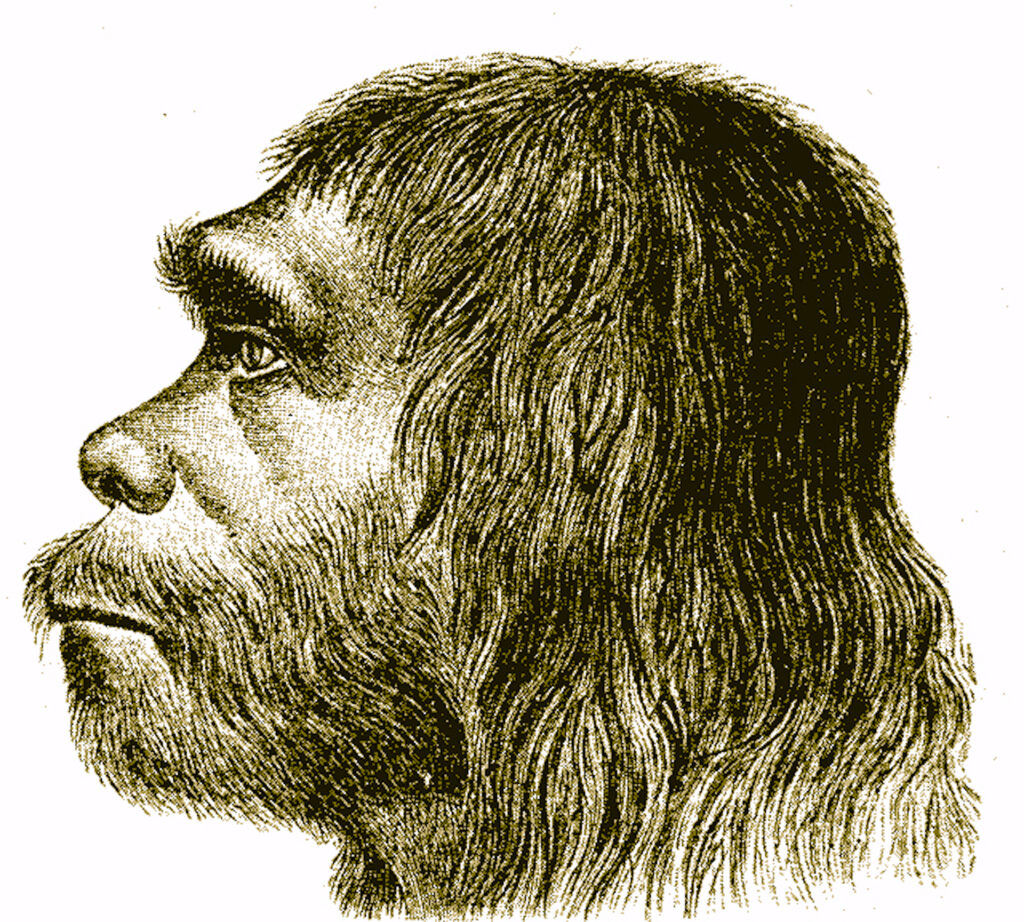

En 1888, quelques décennies après la découverte du premier fossile scientifiquement nommé Homo neanderthalensis, l’anthropologue et anatomiste Hermann Schaaffhausen a dressé un portrait de ce à quoi aurait pu ressembler ce Néandertalien au cours de sa vie.

Trouvé dans la vallée de Neander, en Allemagne, le fossile en question n’était que le sommet d’un crâne—un dôme en forme de goutte d’eau surmonté de grands sourcils—sans les os du visage situés en dessous. Mais Schaafhausen a comblé les lacunes et esquissé un visage néandertalien de profil : un homme poilu et robuste, à la mâchoire proéminente.

Dix-huit ans plus tôt, le scientifique Louis Figuier publiait une illustration qui représentait l’individu de la vallée de Neander comme un Européen biologiquement moderne, vêtu de fourrure. À partir du même fossile, deux contemporains ont dessiné des images diamétralement opposées.

Pourquoi cela s’est-il produit?

En tant que darwiniste social, Schaaffhasuen pensait que les différentes races représentaient des étapes différentes dans la progression linéaire de l’évolution humaine. Pour lui, les Néandertaliens appartenaient au stade primitif des hommes des cavernes. Ressemblant à un gorille et non civilisé, l’homme de Néandertal de Schaaffhausen supplie qu’on l’améliore physiquement et moralement. Figuier, un créationniste, considérait les Néandertaliens comme des humains comme nous—créés par un Dieu biblique le sixième jour de la création. Il considérait les Néandertaliens comme biologiquement modernes, mais—comme des bébés—ayant besoin d’apprendre les voies de la civilisation.

Depuis cette première série d’illustrations, l’interprétation et la représentation des Néandertaliens ont fait couler beaucoup d’encre et de peinture. Ces images doivent être replacées dans leur contexte historique. Lorsque l’on étudie les reconstitutions de Néandertal—et les illustrations scientifiques en général—il est important de comprendre comment les opinions sociales et politiques colorent le rendu des données.

Les interprétations en disent parfois plus sur leurs auteurs que sur leurs sujets.

D’ÉTRANGES COUSINS

Les Néandertaliens, nos cousins évolutifs, ont divergé de notre lignée il y a environ 600 000 ans. Ils ont parcouru l’Eurasie pendant des centaines de milliers d’années jusqu’à leur extinction il y a environ 40 000 ans. À bien des égards, ils ressemblaient à nos ancêtres du paléolithique : ils utilisaient des outils en pierre, coopéraient et prenaient soin de leur espèce. Mais des différences apparaissent. Plus trapus et dotés de sourcils massifs, les Néandertaliens ont survécu à certaines des conditions les plus froides de l’Eurasie, là où aucun Homo sapiens ne s’aventurait pendant ces périodes de froid.

L’apparence des Néandertaliens a toujours eu de l’importance. Plus que de simples œuvres d’art, les représentations de Néandertal constituent une référence en ce qui concerne la notion d’humanité.

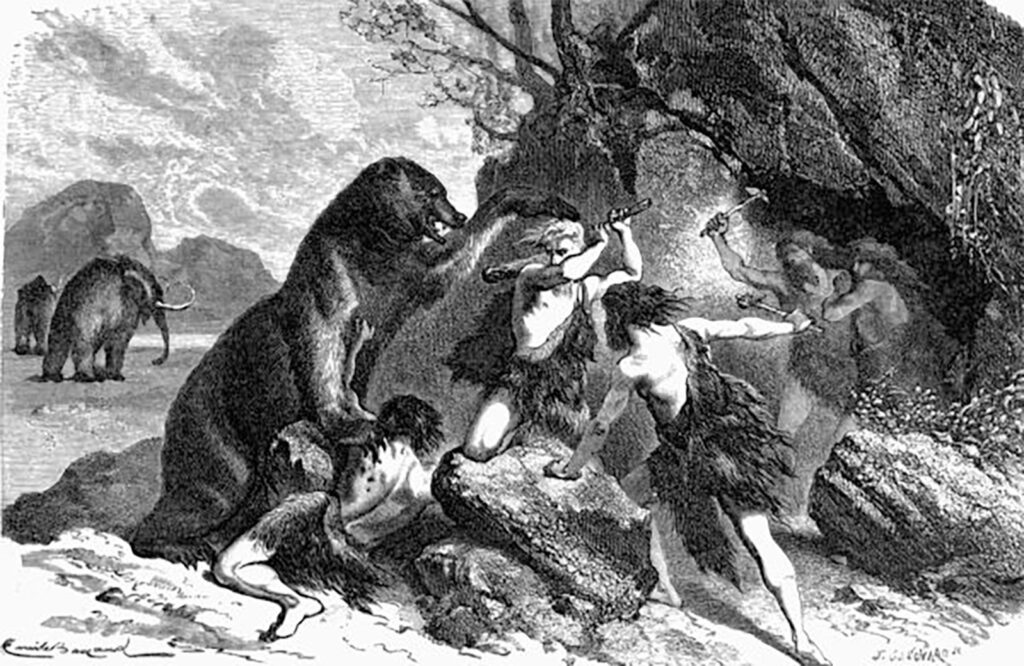

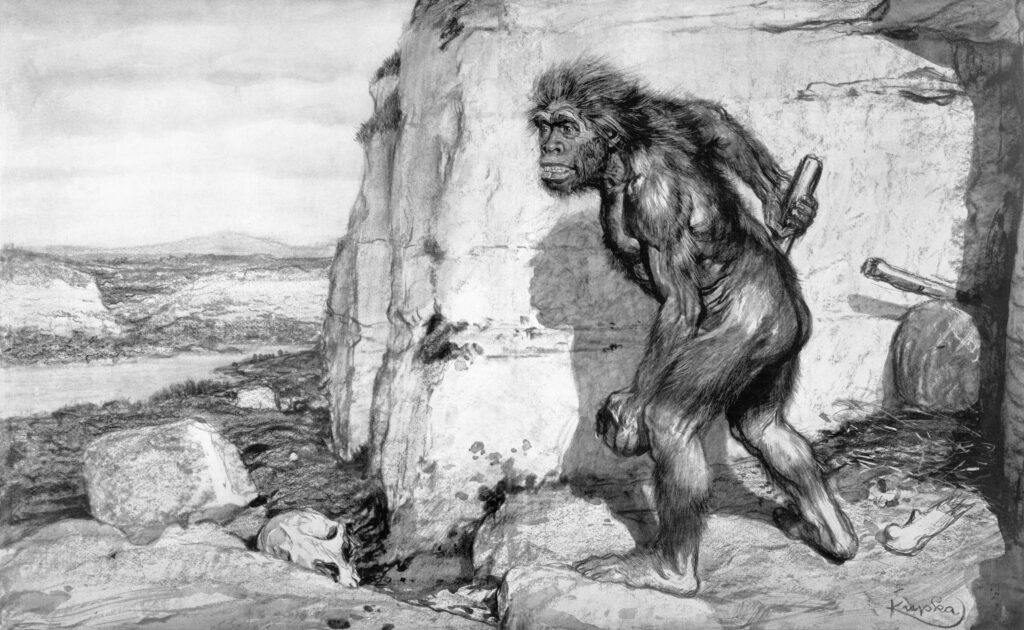

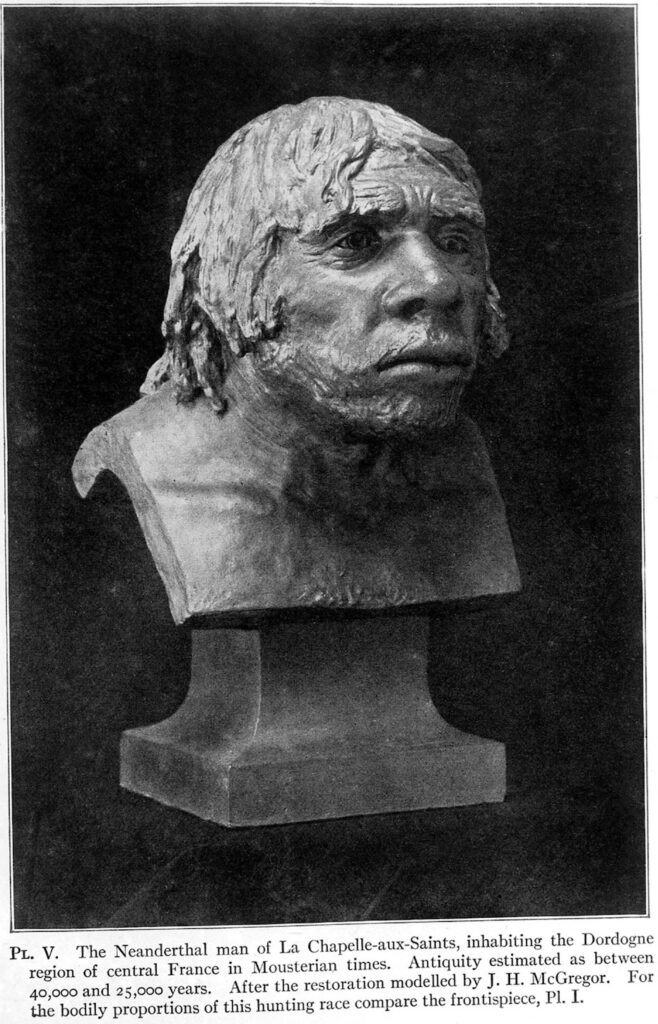

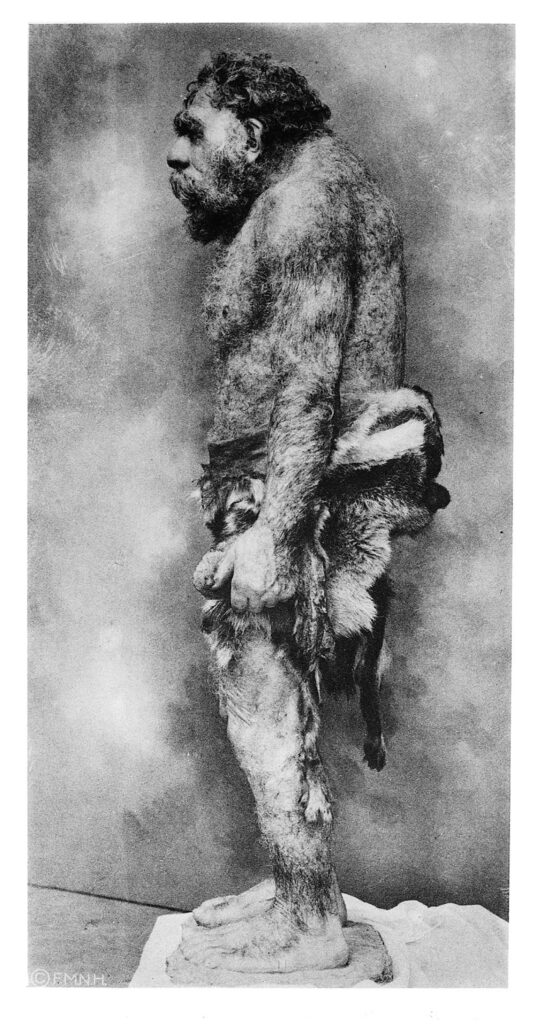

Avant le 20e siècle, seuls des ossements épars de Néandertaliens avaient été découverts. Le premier squelette presque complet a été trouvé sur le site français de La Chapelle-aux-Saints en 1908. Le paléoanthropologue français Marcellin Boule a analysé les fossiles et a placé les Néandertaliens plus près des singes et des grands singes que des humains. Une image, fondée sur ses conclusions, montrait un personnage poilu et voûté, semblable à un singe, tenant une massue et une pierre.

En revanche, l’anatomiste britannique Arthur Keith pensait que les Néandertaliens appartenaient à la lignée européenne. Il ne s’agissait pas d’un geste d’inclusion : Keith, partisan du racisme scientifique, pensait que l’humanité était originaire d’Europe. Il a travaillé avec un artiste pour produire une illustration de Néandertal qui, tout comme celle de Figuier, ressemblait à un homme européen. Le personnage était assis près d’un feu et fabriquait des outils en pierre tout en portant des vêtements de fourrure et un collier.

L’homme simiesque de Boule s’est retrouvé dans une impasse évolutive. L’homme de Neandertal de Keith, presque européen, est entré dans l’histoire de l’humanité.

Malgré des positions divergentes sur la place des Néandertaliens dans l’évolution humaine, ces deux perspectives ont été influencées par l’impérialisme et la popularité de la «science de la race». Selon ce point de vue, aujourd’hui démenti et dénoncé, les races étaient considérées comme des groupes biologiquement distincts pouvant être organisés en hiérarchie. Les Néandertaliens sont devenus un outil au service de cette idéologie.

Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont modifié les perspectives sur la race et l’impérialisme dans les sphères publiques et universitaires du monde entier. Le racisme scientifique a reculé face à la critique répandue de l’idée que certaines populations vivantes pouvaient être considérées comme biologiquement, intellectuellement et culturellement inférieures.

Dans cette période d’après-guerre, William Straus Jr. et Alexander Cave ont réexaminé l’analyse originale de Boule concernant le Néandertal de La Chapelle-aux-Saints. En 1957, ils ont détaillé les inexactitudes de la première interprétation. Ce travail les a amenés à penser que si un Néandertalien rasé, baigné et bien habillé prenait le métro de New York, « il y a lieu de douter qu’il attire plus l’attention que les autres habitants de la ville ».

La tendance étant à l’unification de l’humanité, les Néandertaliens ont été accueillis en son sein.

DES FLEURS ET DES FEMMES

Un changement majeur dans la perception des Néandertaliens s’est produit en 1971 lorsque l’archéologue Ralph Solecki a produit un rapport des fouilles effectuées dans la grotte de Shanidar, en Irak. Ses travaux suggèrent que les Néandertaliens s’occupaient de leurs proches malades et enterraient leurs morts avec des fleurs en raison de la présence de pollen. Son commentaire sur les Néandertaliens est resté célèbre : « Bien que le corps ait été archaïque, l’esprit était moderne ». Bien que des recherches plus récentes aient montré que le pollen provenait probablement de rongeurs fouisseurs, le rapport de Solecki a eu un impact profond sur la perception des Néandertaliens à l’époque.

Plus tard dans l’année, un livre de non-fiction illustré destiné au grand public a donné vie au peuple des fleurs de Néandertal. Dans ce livre, les Néandertaliens organisent des fêtes et des funérailles. Ce Néandertal actualisé, plus humain, a obtenu le soutien des scientifiques et une sympathie croissante de la part du public.

Pour l’exposition universelle de Chicago en 1933, le Field Museum a demandé au sculpteur Frederick Blaschke de créer des dioramas de l’âge de pierre, dont cette figure de Néandertal de La Chapelle-aux-Saints, à l’allure simiesque.

Wellcome Images, CC BY 4.0/Wikimedia Commons

Une peinture murale de 1920 au Musée américain d’histoire naturelle, réalisée sous la direction du paléontologue Henry Fairfield Osborn, montre des Néandertaliens à l’air grossier aux genoux pliés, tels des singes marchant à la verticale.

Charles Knight/American Museum of Natural History/Wikimedia Commons

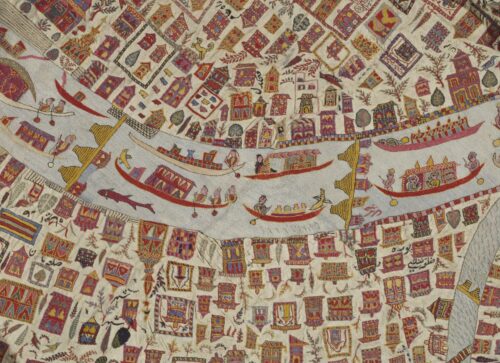

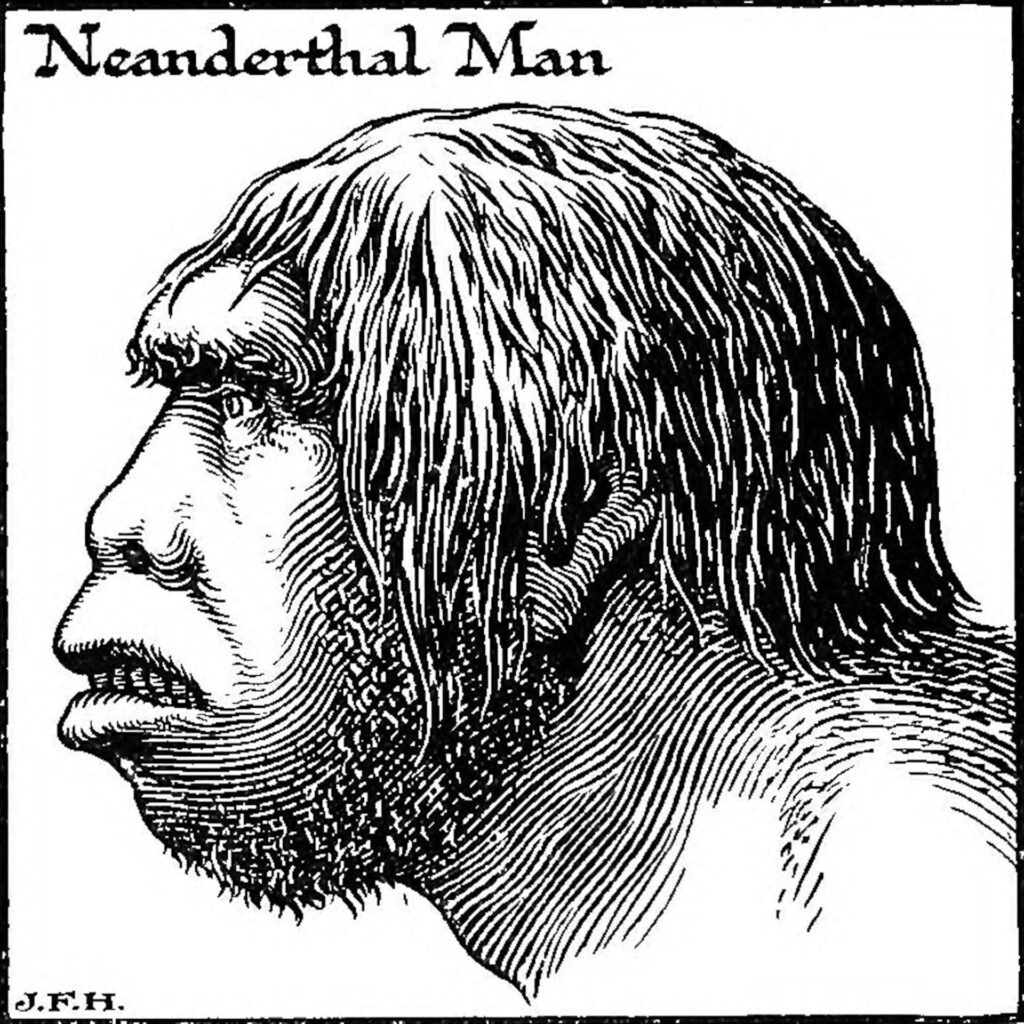

Présente dans le livre de H.G. Wells paru en 1920, intitulé Le Schéma de l’histoire : Une histoire simple de la vie et de l’humanité, une illustration de J.F. Horrabin a renforcé la perception des Néandertaliens comme des créatures violentes.

J.F. Horrabin/H.G. Wells/Wikimedia Commons

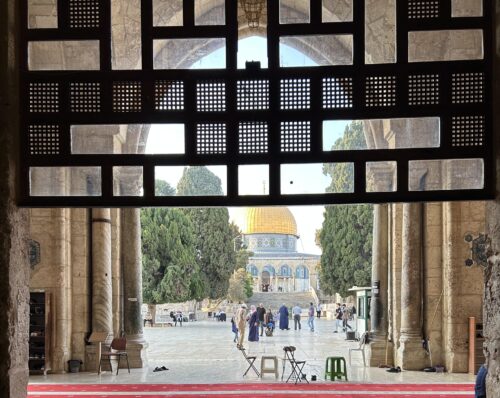

Pensive, souriante et baptisée « M. N. », cette reconstitution contemporaine du musée allemand de Neandertal est bien loin des Néandertaliens renfrognés que l’on voyait il y a 100 ans.

Neanderthal Museum, Mettmann/Wikimedia Commons

La reconstitution actuelle d’un homme de Néandertal par Élisabeth Daynès est exposée au musée de la préhistoire de Jeongok à Yeoncheon-gun, en Corée du Sud.

Elisabeth Haynes/Google Arts & Culture

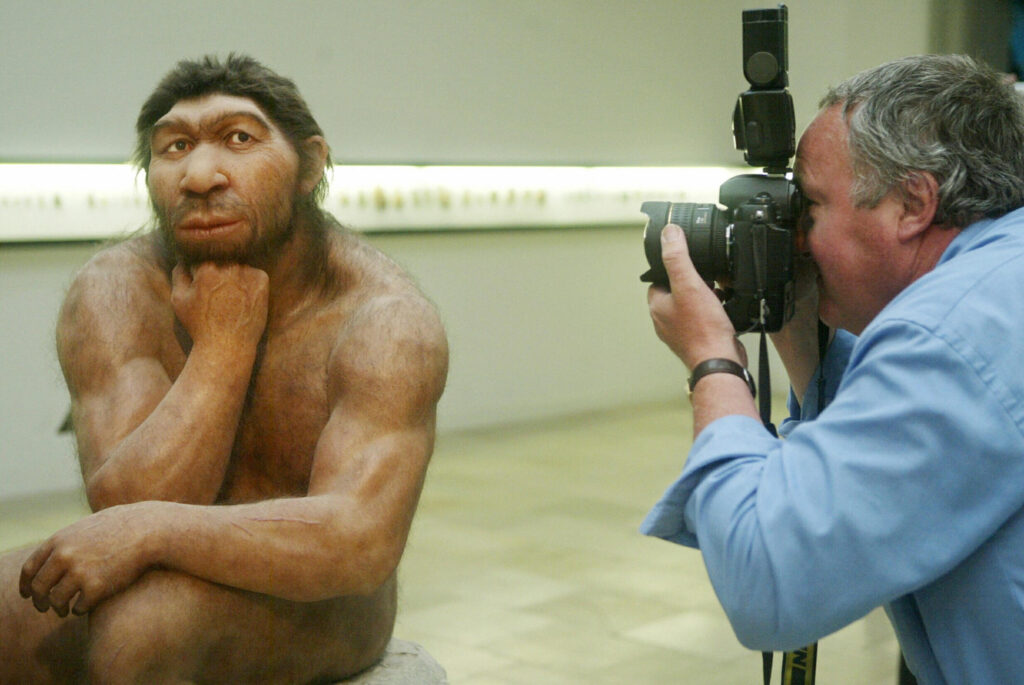

Dans leur représentation de 2008, Adrie et Alfons Kennis ont inclus des informations provenant d’anciennes études d’ADN qui fournissent des indices sur la couleur des yeux, de la peau et des cheveux des Néandertaliens.

Joe McNally/Getty Images

De même, une illustration du National Geographic de 1985 montre des Néandertaliens communiquant et coopérant tout en dépeçant un bouquetin et en fabriquant des outils. Les femmes sont au centre de l’attention. Elles dépecent, cueillent et discutent. Les Néandertaliens masculins, quant à eux, se tiennent largement en arrière-plan.

La représentation des femmes néandertaliennes en tant que personnages centraux remet en question les représentations des femmes paléolithiques—généralement montrées en train de s’occuper d’enfants en périphérie, tandis que les hommes chassent et fabriquent des outils en pierre.

Reflétant le mouvement de libération des femmes, cette bande dessinée illustre les critiques féministes des approches masculines de la recherche.

SUPRÉMACISTES NÉANDERTALIENS

Aujourd’hui encore, des forces sociales et politiques biaisent les interprétations sur les Néandertaliens.

Les représentations contemporaines des Néandertaliens dans les musées et dans la culture pop ont tendance à avoir la peau claire à la suite de recherches génétiques menées entre le début et le milieu des années 2000. Cependant, des études ultérieures examinant davantage d’ADN néandertalien ont conclu qu’au moins certains individus avaient la peau plus foncée, les yeux bruns et les cheveux roux foncé.

Dans quelle mesure les personnes scientifiques peuvent-elles déduire le teint de la peau à partir des génomes? Une autre étude a pris en compte à la fois les Néandertaliens et des personnes vivantes bien connues telles que Henry Louis Gates Jr, professeur à l’université de Harvard et animateur de l’émission Finding Your Roots [Trouver ses racines]. À l’aide de marqueurs génétiques, les auteurs ont prédit une pigmentation de peau plus claire ou plus foncée avec une précision d’environ 60 % pour les personnes vivantes, soit un peu plus que le hasard d’un tirage à pile ou face.

Cependant, l’image du Néandertal « blanc » persiste. Les suprémacistes blancs se sont accrochés à l’idée que le fait de posséder des gènes néandertaliens représentait un marqueur de la pureté européenne—malgré le fait que des populations du monde entier présentent des traces d’ADN néandertalien, y compris, contrairement aux premiers rapports, certains génomes africains.

Depuis leur découverte, les Néandertaliens occupent un espace précaire en tant que nos étranges cousins. Les images de Néandertal, réalisées par des chercheurs ou des artistes, ne véhiculent pas seulement des hypothèses scientifiques. Elles expriment aussi des mouvements sociaux et des notions d’humanité.

Ainsi, lorsque vous regardez une image de Néandertal ou toute autre illustration scientifique, pensez à ce qu’elle peut représenter d’autre : la science entrelacée avec la sociopolitique.