El movimiento #MeToo en la antropología y el caso contra Harvard

El 4 de febrero, The Harvard Crimson dio la noticia de una carta abierta, firmada por 38 académicos, en apoyo de John Comaroff. Este destacado profesor de antropología y estudios africanos había sido puesto en licencia administrativa no remunerada dos semanas antes, luego de una investigación universitaria que lo encontró responsable de violar políticas de acoso sexual y de conducta profesional. El día anterior se había publicado otra carta abierta en The Chronicle of Higher Education, con 55 nombres más de profesores de educación superior y otros de todo el mundo que respaldaban la afirmación de Comaroff de que las acusaciones fueron solo el resultado de un incidente único e incomprendido.

Ninguna carta abordó la naturaleza o la gravedad de las acusaciones contra Comaroff. En cambio, se centraron en su carácter de “erudito devoto” y “excelente asesor”, o en la política del debido proceso de los procedimientos del Título IX de Harvard.

Unos días después, tres estudiantes de posgrado –Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn y Amulya Mandava— presentaron una demanda contra Harvard en la corte federal de Boston. La denuncia de 65 páginas –ampliamente difundida en las redes sociales– detalla la naturaleza profundamente seria de las acusaciones contra Comaroff, relacionadas con la violencia física y emocional experimentada por varios estudiantes durante varios años, así como la respuesta inadecuada de Harvard. Posteriormente, la mayoría de los firmantes de la carta publicada en The Harvard Crimson y algunos de los nombres influyentes en la carta de The Chronicle of Higher Education se apresuraron a retractarse.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las redes de poder y prestigio ya habían cerrado filas en torno a uno de los suyos y dejado claro a todos en sus círculos académicos que la reputación de Comaroff valía más que las vidas y carreras que supuestamente había dañado. Siguieron otras declaraciones, esta vez denunciando a los partidarios originales de Comaroff –incluida una carta firmada por 73 profesores de Harvard y luego otra carta abierta de antropólogos que circuló en línea y que había reunido más de 800 firmas a finales de febrero–.

La cobertura noticiosa y la indignación en torno a Comaroff eventualmente se calmarán y desaparecerán. Siempre ocurre. Muchos de los que estamos involucrados en la lucha por la justicia tememos, sin embargo, que el sistema académico, y quienes están en la cima del mismo, no promulguen cambios sustanciales como resultado de este caso. Más bien, creemos que aquellos en posiciones de poder asentirán una vez más y darán por cerrado el asunto asumiendo que la “manzana podrida” ha sido adecuadamente castigada.

Como alguien que ha trabajado directamente con sobrevivientes de violencia sexual como parte del Colectivo MeTooAnthro, quiero subrayar que los incidentes de acoso y agresión sexual no son acciones aisladas. Más bien, tales abusos son endémicos en las estructuras académicas.

Los mismos ciclos de investigación, denuncia y acción legal que están destinados a abordar estos daños a menudo no reconocen que la injusticia ha sido y continúa siendo perpetrada no solo por individuos, sino también por las personas y organizaciones que los rodean. El problema no es solo la omnipresencia de la conducta sexual inapropiada en la academia y la falta de respuestas institucionales adecuadas a los informes, sino la cómoda ficción de que el abuso se limita a interacciones aisladas y en su mayoría son insignificantes a menos que alcance el nivel de un crimen.

Entonces, ¿qué tiene la academia –y específicamente la antropología— que permite que prospere este tipo de abuso sistémico?

Como han señalado a menudo las académicas feministas en antropología y campos relacionados, el acoso y la agresión sexual no existen solos.

Estos abusos de poder se perpetran junto con una serie de otros daños, incluidos el silenciamiento, la intimidación, el hostigamiento, las represalias profesionales, las amenazas indirectas, la pérdida de oportunidades y la exclusión de las citaciones. De manera frustrante, casos como el de Harvard a menudo continúan a pesar de que los estudiantes de posgrado y algunos profesores piden repetidamente a la antropología que vuelva sus críticas al poder y al mérito a sí misma para desbaratar las mismas estructuras que permiten que estos problemas se repitan una y otra vez.

A medida que surgen inevitablemente nuevos casos de acoso, represalias y discriminación, sin duda habrá conmoción en los medios de comunicación y las redes sociales, pero no será una sorpresa para aquellos de nosotros que estamos en estos pasillos.

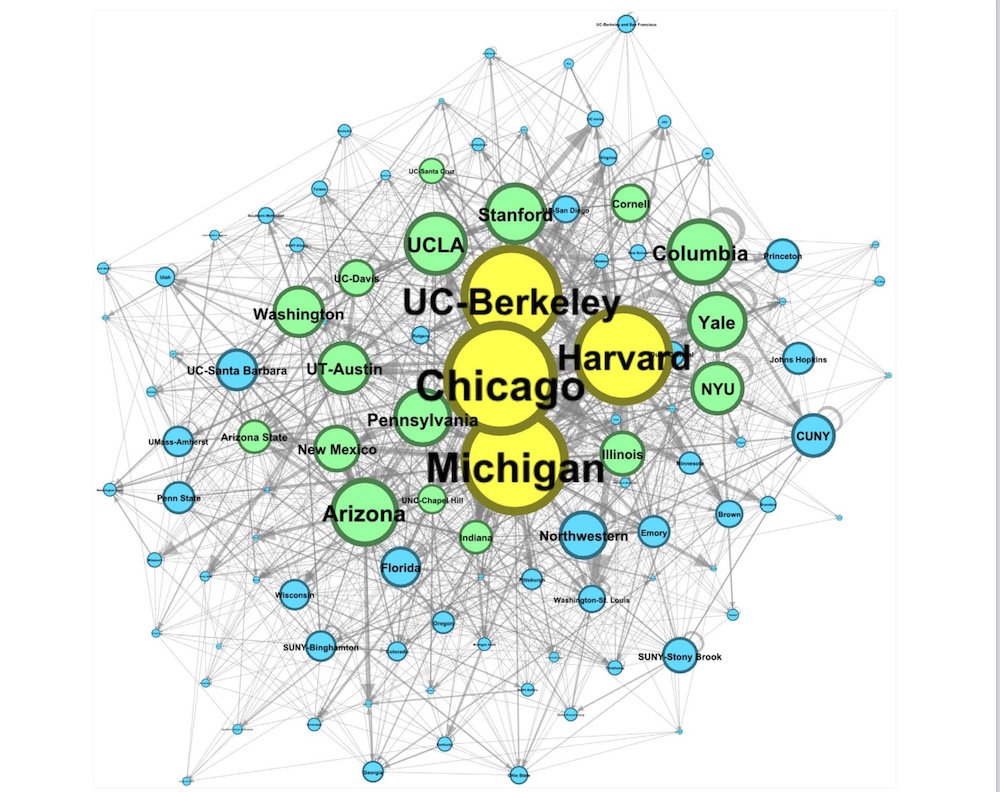

A medida que continúan las discusiones, no olvidemos que los sistemas académicos y las instituciones tienen una variedad de formas, que no suelen reconocerse en conversaciones sobre acoso sexual, de preservarse y reproducirse. Las prácticas de contratación limitada que favorecen a los graduados de programas prestigiosos son un ejemplo de ello. De hecho, uno podría contextualizar fácilmente el actual escándalo de Harvard en relación con la práctica de contratación asombrosamente nepotista de la antropología estadounidense. Como han demostrado investigadores, más profesores nuevos de antropología con trayectoria provienen de la Universidad de Chicago (donde solía enseñar Comaroff) y de Harvard que de cualquier otro programa.

En todo el mundo académico, los exalumnos de alrededor de 15 programas de posgrado estadounidenses de élite ocupan la mayoría de los rangos de profesores en una variedad de disciplinas en los EE. UU. –lo que crea redes muy insulares que protegen el abuso y reducen la diversidad de ideas—. Esta situación ayuda a explicar cómo las cartas abiertas lograron una respuesta tan rápida de académicos en antropología y campos relacionados, movilizando redes protectoras más preocupadas por los ataques percibidos al estatus y renombre de Comaroff, que por la seguridad y la dignidad de las estudiantes mencionadas que se presentaron para revelar sus experiencias.

Aquellos de nosotros, tanto dentro como fuera de la academia, debemos exigir una rendición de cuentas real de las instituciones. Desde la década de 1970, una de las principales formas en que las universidades públicas y privadas, e incluso las corporaciones, han respondido a las denuncias de acoso sexual es mediante la realización de capacitaciones obligatorias, como si un seminario sobre la desigualdad de género o el decoro en el lugar de trabajo solucionara de inmediato el problema para todos menos para los peores delincuentes. Esto implica, por supuesto, que quienes abusan y quienes no logran detenerlo lo hacen por ignorancia y no, como yo y muchos otros sostenemos, por una intención calculada y un conocimiento seguro de que sus posiciones los protegerán.

Sin embargo, investigadores han demostrado que las capacitaciones en el lugar de trabajo simplemente no son efectivas para reducir el acoso sexual. Lo que se necesita es un cambio estructural que aborde las causas profundas de la desigualdad y la discriminación.

Mucha gente pregunta con razón por qué esto es un problema tan grande para la antropología. ¿Cómo podría una disciplina que se enorgullece de estudiar los matices del poder y la cultura fallar por completo en abordar sus abusos en sus propios departamentos? ¿No deberían los científicos sociales ser mejores en lidiar con este tipo de problemas?

Durante mucho tiempo, los antropólogos socioculturales han estado obsesionados con las disparidades de poder cuando se trata de la relación entre los etnógrafos y sus “sujetos etnográficos” en su trabajo de campo. La mayoría de los antropólogos de hoy también reclaman compromisos políticos progresistas, como mejorar la visibilidad de los investigadores negros, morenos e indígenas u oponerse a la legislación anti-trans. Pero si bien las conversaciones sobre el poder han dado lugar a programas de estudios más diversos, perspectivas más conscientes de género dentro y fuera del aula y posturas de justicia social más refinadas fuera del campus, todavía tienen que desafiar fructíferamente a la antropología académica en su esencia.

The Comaroff case highlights these contradictions. Today U.S. anthropology as a field is both closely attentive to power inequalities and beholden to dominant systems and ideologies of the Western academy that preserve the illusions of meritocracy and objectivity at all costs. The wrongheaded belief that those who hold power within faculty ranks do so because of their benevolence, superior abilities, and freedom from bias actually creates the circumstances for abuse, rather than reducing the potential for harm to those who are vulnerable.

Those of us in academia only need to look at the numerous incidents of professional and sexual misconduct at conferences, public institutions, and journals in recent years to see that anthropologists aren’t any savvier than anyone else when dealing with abuses of power or pervasive gender and racial inequalities.

In response to this recurring problem, the MeTooAnthro Collective was founded in 2015 by a group of international graduate students and early career researchers as a grassroots initiative to begin changing the discipline from within. Our resources were limited, but within a short time, we were presenting workshops at conferences and publishing open access materials for interdepartmental trainings and an action plan that offers strategies for responding to harassment at events.

While our ongoing work is valuable, it’s not enough to solve the deeper systemic problems that allow abuses of power to continue. We have said, for years, that individual responses to systemic injustice will not right the wrongs of the past or prevent further wrongs in the present.

That’s why, for many of us, the case against Harvard isn’t unique. It’s just one more reminder that entrenched systems of power are doing what they have always done and will continue to do.

That won’t change until the discipline as a whole faces the heaviest critique we’ve leveled at it: Anthropology, despite its dedication to analyzing cultural change, has yet to fully make plain that knowledge is often not produced despite systems of oppression, erasure, and harassment—but because of them.