¿La sangre donada es un regalo o una mercancía?

EN LA PRIMAVERA de 2013, mi hijo, que entonces tenía cinco meses, enfermó gravemente. Pasó solo un mes de angustiosas discusiones antes de que los médicos le diagnosticaran finalmente la enfermedad de Kawasaki, una forma poco común de vasculitis inflamatoria autoinmune.

Una vez confirmado el diagnóstico, se le trató mediante con un procedimiento conocido como terapia de inmunoglobulina intravenosa, en el que los anticuerpos recogidos del plasma sanguíneo de entre 1.000 y 10.000 donantes se inyectan por vía intravenosa en el paciente. Para alivio de mi pareja y mío, el tratamiento funcionó: mejoró casi inmediatamente.

Una vez superada la crisis, empecé a maravillarme del increíble sistema de donación de sangre que había hecho posible su recuperación.

¿Cómo llegaron esos trillones de potentes proteínas, procedentes de miles de cuerpos humanos, a la circulación sanguínea de mi hijo? ¿Qué condiciones históricas, sociales y económicas permitieron este extraordinario intercambio de sustancias? Como antropólogo social y médico, estas preguntas fueron los prismas que guiaron mi posterior inmersión en el fascinante mundo de la industria de la sangre.

La sangre ha sido durante mucho tiempo un foco de atención para el pensamiento antropológico. Los antropólogos de principios del siglo XX se interesaban sobre todo por la sangre como metáfora, un poderoso símbolo en todas las culturas de vitalidad, parentesco, santidad o profanación. Sin embargo, en las dos últimas décadas, los antropólogos han empezado a interesarse no en el prístino simbolismo de la sangre, sino en la sustancia real —con todo su rojo y sangriento desorden—.

A los antropólogos como yo nos intriga la sangre por lo que puede revelar sobre una sociedad: las formas específicas en que la sustancia circula fuera y entre los cuerpos sacan a la luz valores conflictivos, cambios en las prioridades políticas y éticas, y los potenciales y riesgos de los sistemas económicos.

Hoy en día, la mayoría de nosotros da por sentado que la sangre humana puede extraerse, almacenarse y transfundirse a los pacientes. Pero no siempre ha sido así. La historia de la donación de sangre cuenta con una notable y optimista historia de altruismo, ingenio y organización social —pero también de codicia, racismo y negligencia—.

EL INTERCAMBIO DE SANGRE A LO LARGO DE LOS SIGLOS

Empecemos por el principio. ¿Cuándo, cómo y por qué la sangre humana extraída se consideró un bien público?

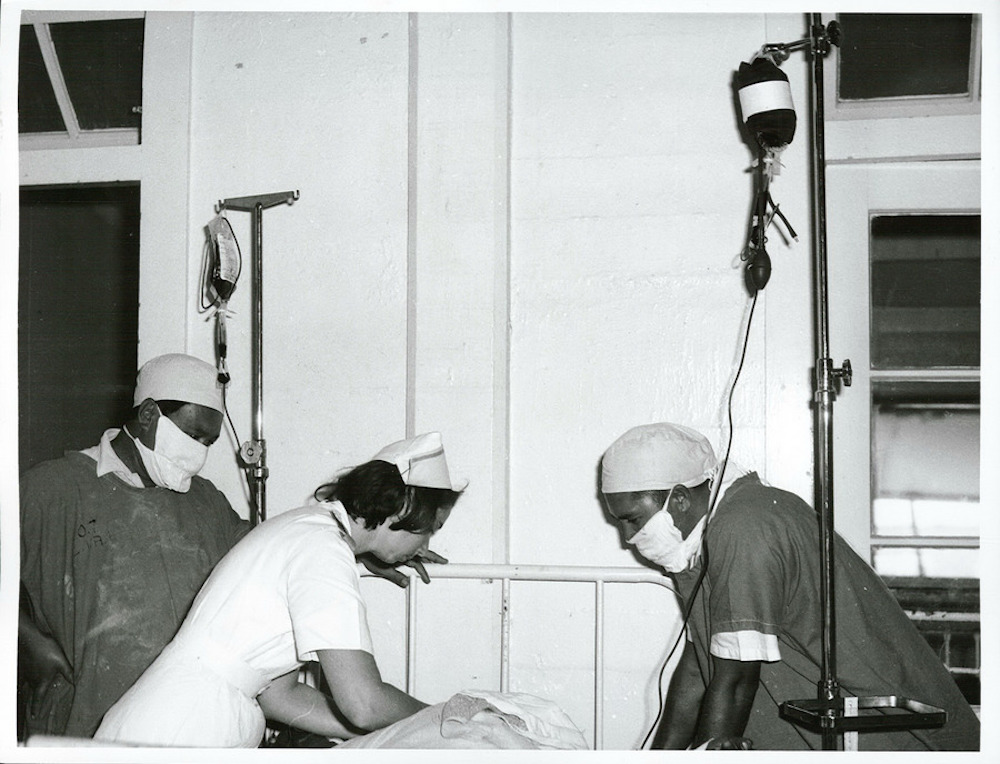

Ya en el siglo XIX, en Europa, los médicos comenzaron a realizar transfusiones con sangre humana. En aquella época, las transfusiones de sangre se entendían no solo como un tratamiento para la pérdida de sangre, sino como un procedimiento que podía alterar el carácter de una persona. Sin embargo, estos intentos se vieron gravemente limitados por el escaso conocimiento del sistema circulatorio por parte de los médicos, por un equipo tosco y por la ineficacia de las técnicas. Muchos pacientes, así como los donantes, murieron durante estos esfuerzos prematuros.

Lea de nuestros archivos: “The Cultural Anxieties of Xenotransplantation”

Luego, en 1900, Karl Landsteiner, un anatomista de Viena, descubrió que la sangre humana tenía diferentes tipos y que los tipos de sangre del donante y del receptor debían ser compatibles. En 1908, el cirujano francés Alexis Carrel ideó un método de transfusión directa —suturar los vasos sanguíneos del donante y del receptor— que evitaba los efectos nefastos de la coagulación. En 1913, el médico estadounidense Edward Lindeman introdujo un nuevo método de transfusión que consistía en insertar un tubo hueco en los vasos del donante y del receptor, lo que evitaba que los médicos tuvieran que abrir las muñecas. Esto hizo que la práctica fuera mucho más segura —y más agradable para los posibles donantes—.

Finalmente, en 1915, Richard Lewisohn, otro médico estadounidense, introdujo un anticoagulante químico eficaz. Por primera vez en la historia se podía extraer sangre de la vena de un donante, almacenarla durante un periodo razonable y transfundirla en el receptor a conveniencia del personal médico.

La idea de una reserva de sangre —un banco de sangre— pasó a ser repentinamente concebible.

Sin embargo, el éxito de la transfusión de sangre a gran escala todavía tenía que superar dos obstáculos finales. El primero era logístico: había que diseñar sistemas adecuados para apoyar la creación de un banco de sangre. El segundo obstáculo requería un cambio cultural: las personas debían reconocer el precepto moral de donar su sangre en aras de un bien mayor.

Como ocurre con muchos cambios culturales, fue la guerra la que acabó por cambiar la opinión del público sobre la donación de sangre.

La primera iniciativa de salud pública que supuso una operación de transferencia de sangre a gran escala tuvo lugar durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Siguiendo el exitoso ejemplo de la Unión Soviética (donde los hospitales empezaron a recoger y almacenar pequeñas cantidades de sangre de cadáveres frescos), los cirujanos del frente empezaron a operar servicios móviles de sangre utilizando donantes vivos.

Unos años más tarde, en los meses previos a la Segunda Guerra Mundial, comenzó a funcionar un servicio de sangre en Londres, que posteriormente salvó miles de vidas durante la campaña de bombardeos alemanes sobre la ciudad. En Estados Unidos, la Cruz Roja comenzó a recolectar sangre en todo el país para uso militar en 1941.

Estas iniciativas demostraron tanto la necesidad como la viabilidad de un servicio eficiente de donación de sangre. Pero lo más importante es que dotaron al acto de donar sangre de un poderoso trasfondo moral. La donación de sangre ya no se consideraba un acto de generosidad individual, sino una forma de participar en una sociedad colectiva.

EL AUGE DE LA INDUSTRIA DEL PLASMA

En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido, Francia, Holanda y otros países mantuvieron sus servicios de sangre centralizados y basados en la donación altruista. Sin embargo, en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, se produjo una descentralización masiva de la economía de la sangre. La propia sangre se reconfiguró gradualmente, pasando de ser un recurso público a una mercancía, comprada y vendida por comerciantes privados con el fin de obtener un beneficio.

En los años sesenta y setenta, el negocio de la sangre en Estados Unidos se diversificó para satisfacer la nueva demanda médica de plasma. Uno de los motores de esta demanda fue el descubrimiento de nuevos tratamientos a base de plasmapara pacientes hemofílicos. El otro fue el desarrollo de la plasmaféresis, una terapia que implica la obtención de plasma y la reintroducción de los glóbulos rojos en la circulación sanguínea del donante.

La industria del plasma con fines de lucro se disparó. Las empresas crearon unidades de recogida de plasma sobre todo en zonas pobres, incluso a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos —zonas en las que un precio medio de $10 dólares estadounidenses por una pinta de plasma (a veces pagado en vales de licor) parecía una transacción lucrativa para muchos—.

El ejemplo más llamativo de esta nueva forma de explotación biológica fue la recolección generalizada de plasma de los reclusos en las cárceles estadounidenses a partir de los años sesenta. En Arkansas, por ejemplo, un controvertido Centro de Sangre y Plasma de la Prisión comenzó a funcionar en la prisión de Cummins en 1963. Los reclusos, que no tenían prácticamente ningún otro medio de ganarse la vida, recibían tan solo $7 dólares estadounidenses por alrededor de una pinta de sangre, que las prisiones vendían posteriormente por más de $100 dólares estadounidenses.

Las normas de higiene y seguridad de estos estafadores de plasma eran aún más dudosas que sus normas éticas. Debido a su falta de supervisión, comenzó a propagarse una epidemia de hepatitis en las prisiones donde se realizaban estas operaciones. La hepatitis se extendió entonces por todo el suministro cuando las empresas agruparon el plasma recogido de miles de donantes como forma de recortar gastos —garantizando que una sola unidad infectada contaminaría todo el conjunto—.

A principios de los años ochenta, el VIH se introdujo en el suministro de sangre y plasma de forma similar. En 1984, el Centro de Control de Enfermedades alertó a la industria de que las transfusiones de sangre parecían estar provocando un brote de sida entre los pacientes con hemofilia. Sin embargo, la normativa gubernamental tardó años en prohibir totalmente la distribución de productos sanguíneos procedentes de las prisiones. En Arkansas, las prisiones se las arreglaron para encontrar lagunas en la normativa federal para seguir vendiendo en el extranjero el plasma extraído hasta 1994.

Las cifras totales son imposibles de precisar, pero los expertos calculan que decenas de miles de pacientes con hemofilia en Norteamérica, Europa y Asia se infectaron con hepatitis C y VIH tras ser tratados con sangre y plasma contaminados procedentes de fuentes explotadoras.

EL LEGADO DE RICHARD TITMUSS

Esta breve historia de la donación de sangre revela cómo la codicia empresarial, la negligencia médica y la desigualdad estructural se combinaron para convertir un proyecto moral auspicioso en un brote mundial de VIH. Si ampliamos la perspectiva, también se observa cómo la industria de la sangre, tal y como la conocemos hoy, depende de los cambios históricos, las tendencias económicas y los valores colectivos, todo lo cual es objeto de debate.

Entre en escena Richard Titmuss.

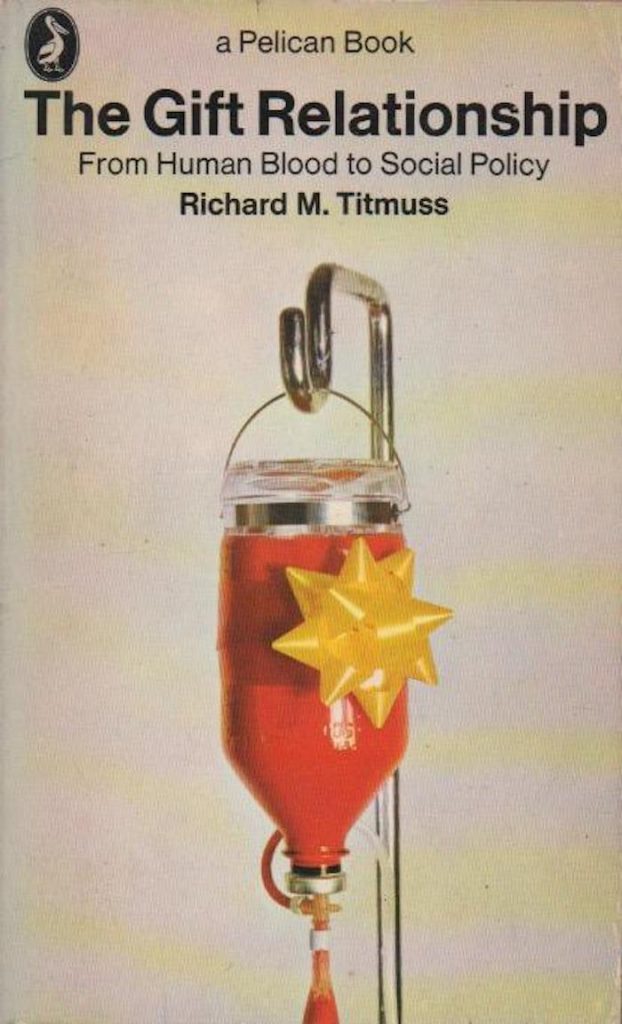

Titmuss, estudioso británico de la administración social, realizó un estudio comparativo de los sistemas de sangre en los años sesenta. En un rincón estaba el servicio de sangre británico. Allí, la sangre era tratada como un recurso comunitario: donada libremente y distribuida por el estado benefactor. En la esquina opuesta estaba el sistema de sangre estadounidense, donde la sangre se donaba a veces libremente y era distribuida por la Cruz Roja estadounidense, aunque más a menudo era vendida por los donantes a cambio de un precio y distribuida por comerciantes de sangre y plasma con ánimo de lucro.

Mediante un meticuloso análisis de los dos sistemas, Titmuss llegó a una conclusión definitiva: un sistema de sangre basado en las donaciones voluntarias y gestionado por el Estado es más seguro, más eficiente, más viable económicamente y, sobre todo, más moral que su alternativa del sector privado.

La publicación del libro de Titmuss, The Gift Relationship, en 1970, desencadenó una serie de acontecimientos y conversaciones públicas que dieron lugar a una regulación mucho más estricta de los servicios de sangre en Estados Unidos, donde la donación de sangre completa pasó a ser solo de forma voluntaria con la introducción de nuevas normas de etiquetado federales.

Sin embargo, la mayor parte de la recolección de plasma quedó excluida de estas normas de etiquetado. En la actualidad, la industria mundial del plasma está valorada en unos $24.000 millones de dólares estadounidenses, y la demanda sigue superando a la oferta. Miles de personas en Estados Unidos que viven por debajo del umbral de la pobreza siguen dependiendo de los ingresos procedentes de la venta de su plasma.

El trabajo de Titmuss sigue siendo relevante para entender el significado que la gente atribuye a la donación de sangre. ¿Los donantes entienden su donación de sangre como una forma de caridad? ¿Un intercambio comercial? ¿Un sacrificio religioso? ¿Un cumplimiento de su deber patriótico? ¿Una oportunidad de expiación espiritual? ¿Un acto de solidaridad comunitaria?

La antropología del intercambio de sangre nos dice que las respuestas a estas preguntas varían según los contextos nacionales y culturales. Esta variación es importante porque los valores atribuidos a la sangre informan a los sistemas políticos. Estos valores, que a menudo reflejan —y refuerzan— sesgos y prejuicios preexistentes, conforman las decisiones de los responsables políticos y, en última instancia, determinan la normativa que regula quién puede donar sangre, quién será tratado con ella y en qué circunstancias.

¿HACIA DÓNDE VAMOS AHORA?

En muchos países, la regulación de la industria de la sangre ha hecho que sus productos sean más seguros —pero también ha dado lugar a nuevas formas de disparidad—.

A algunas personas se les niega el derecho a donar sangre por su comportamiento sexual, su consumo de sustancias o su procedencia. Esta forma de selección tiene a veces su justificación desde el punto de vista de la salud pública. Pero cuando se excluye a ciertos grupos (como los homosexuales, los consumidores de drogas o algunas minorías étnicas) de la donación de sangre, se les niega el derecho a expresar su pertenencia cívica. Afortunadamente, esto parece estar cambiando en algunos lugares. En Canadá, por ejemplo, se ha levantado recientemente la prohibición de donar sangre a los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.

Los prejuicios y las desigualdades preexistentes también determinan quién recibe atención sanitaria en los distintos países, incluidos los medicamentos y las terapias que utilizan productos sanguíneos.

En otras palabras, yo puedo donar una pinta de sangre o plasma —pero tengo poco que decir sobre el destino de la sangre una vez que entra en el mercado—. Si nuestros sistemas sanitarios nacionales y mundiales funcionaran como deberían, mi donación sería reconocida como un recurso comunitario y se distribuiría libremente a las poblaciones necesitadas, incluidas las que son inmigrantes indocumentados o viven en la extrema pobreza. Pero en nuestros sistemas actuales, es posible que a mi sangre —o a algunos de sus componentes— se le asigne un valor monetario, que se compre y se venda al mejor postor para obtener beneficios para los ya acaudalados.

Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto?

Por un lado, no debemos engañarnos pensando que el intercambio sistemático de sangre representa un ideal utópico basado enteramente en la entrega de regalos de buen corazón. Como cualquier otro acuerdo humano, los sistemas de sangre son complejos y moralmente cargados.

Pero tampoco debemos ser demasiado cínicos. Aunque a veces se mercantilice nuestra sangre donada, al final salva vidas, como aprendí con mi hijo. Y para que eso siga ocurriendo, debemos estar dispuestos a seguir donándola.

Aun así, al donar productos sanguíneos, nos ganamos el derecho a hacer preguntas difíciles sobre lo que se hace precisamente con nuestras preciosas células y moléculas.

¿Se manipulan nuestra sangre y nuestro plasma de forma segura, y también moral? ¿Está nuestra donación al alcance de quienes la necesitan, independientemente de su etnia, nacionalidad o situación económica? En resumen: ¿se benefician de nuestra donación las personas adecuadas?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, entonces nosotros, como ciudadanos-donantes, aún tenemos trabajo por hacer.